「脱会書」書くまで監視続ける―― ディプログラミングの異常な現場【実態⑧】~平岡 正幸牧師~

冊子「私は拉致・監禁された!統一教会員の信徒の自由、基本的人権を奪う牧師の実態」(1988年刊行)に記載された、不法な拉致監禁・強制棄教の証言を順次紹介します。プライバシーへの配慮のため一部の固有名詞を仮名に変更したほか、状況説明が執筆当時のままになっている箇所があります。

小泉 紗季さん(仮名 29歳)の証言

小泉さん(仮名)は、両親や親族が平岡 正幸牧師の教唆によって連れ去られ拉致監禁されてしまった被害者の1人です。

小泉さんは拉致されるために取り押さえられている時の様子を「テレビの刑事もののワンシーンを見ているような光景だった」と語っています。

平岡 正幸牧師が公文書用紙を出して例文を示し、「脱会書」書かせる

統一教会で献身的に伝道をしようと、希望に燃えていた小泉 紗季さん(仮名、29歳)を一瞬のうちに悪夢の中に突き落としたのは、平岡正幸牧師(日本福音ルーテル、長野教会牧師)でした。

1987年3月31日、勤務先の寮にいた小泉さんは、突然訪れた母と妹から「お父さんが勤務先のかたにあいさつをしたいと、外で待っているから」と言われました。不信に思いながらも出て行くと、そこには父以外に叔父がおり、車を止めて待機していました。

すぐさま寮内に戻ろうとしましたが、取り押さえられ、抵抗してもどうにもならず、テレビの刑事もののワンシーンを見るような光景でした。

このようにして連れ込まれたのは、ルーテル教会にほど近い叔父宅の離れの2階でした。入り口には施錠、二重ロックの窓、階下には大きな犬が5匹。どうしても逃げ出せないことが分かると、何とも言えない恐怖感に襲われました。それから間もなくして、牧師がやって来ました。「ルーテル教会の平岡です。名前は知っているだろう」との高圧的態度に、嫌悪感を覚えました。そして、統一教会の内部資料のフィルムだといって、両親に向かって事細かに話し始めるのでした。

小泉さんが反抗的態度を取り続けても状況は悪くなるばかり。逃げるには牧師の話に従順に耳を傾ける以外ないとの結論を出して態度を変えました。話を聞くといってもあまりにもくだらない内容なので、適当に相づちを打ったり、時には「そうだったんですか」と、いかにも説得されてしまったというふりを続けざるをえませんでした。

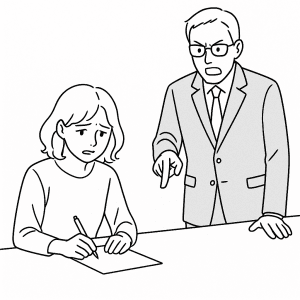

脱会書のコピーはルーテル教会で保管

監禁後、2ヶ月近くたって、脱会書を書くことになりました。それも牧師が公文書用紙まで用意し、例文を参考に書くように指示しました。その上、小泉さんを車に乗せ、郵便局へ向かい、手続きは牧師自らが行い、コピーはルーテル教会で保管するという念の入れようです。

小泉さんは当時を振り返って、次のように語りました。

「鉄格子はないけれども、オリの中へ入れられたも同然の身で、なぜこんなにも非人間的な扱いを受けなければならないのだろうかと憤りを覚えるとともに、牧師という立場にありながら、このような手段をもってしか人を説得することができないならば、とても聖職者とはいえないと思います」

もはやこれは強制改宗そのものの実態で、人権無視の憲法違反はまぬがれることができません。小泉さんがこのような状態に陥れられたのは、牧師から指示を受けた脱会者2名が両親を訪問したときから始まりました。それまでは、両親は口では反対したものの、娘の好きな道へ進ませようと言っていた矢先のことだったのです。

反対派の巧妙な手口によって、両親との信頼関係まで失った小泉さん。この事件で受けた心の痛手を乗り越え、今では両親との和解を目指して、明るくみ旨に貢献しています。

事件の背景

統一教会に対する今日までの全国的な「反対運動」は、大きくは“三つの段階〟をもっています。

第一は「全国原理運動被害者父母の会」で、現在、日本共産党系の「新婦人の会」のメンバー、本間テル子が会長です。次が統一教会の存在自体を社会的に葬り去ろうという目的でつくられた「原理運動を憂慮する会」です。同会には容共的な著名人が数多く名を連ねています。

絶えず統一教会打倒の運動を進めてきた共産主義陣営は、様々な状況から教会員を脱会させるにはキリスト教の牧師を前面に立てることが最も効果的であると知ったのです。

それは、統一教会はキリスト教を〝お兄さん”的存在として尊敬の思いを抱いているので、ある意味で無防備ともいえる面があったからです。(「反対牧師の素顔』より抜粋)

※拉致監禁に関与した「キリスト教牧師」「脱会屋カウンセラー」は197名にのぼります(主なディプログラマー一覧)。さらに弁護士・ジャーナリスト・政治家・学者を含めた、一連の不法拉致監禁行為に関与、支援、利用してきたグループは現在「ディプログラミング・ネットワーク」と呼ばれています。その真相を究明し、社会的に明らかにすることが急務です(参照:宗教学者・大田俊寛氏 インタビュー記事)